B型事業所が無料になるのは、どんな人?

1日の利用料はいくら?計算方法は?

就労継続支援B型は「住民税非課税」だと無料になるよ。

収入により利用者の負担上限額が変わるしくみだよ。

就労継続支援B型事業所(B型作業所)は、96.9%の人が「無料」で利用しています。

利用料金は「住民税の課税状況(≒前年や前々年の収入)」等で決まります。

【1】は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」「住民税の申告」で障害者控除を申告してある場合、【2】はそれ以外の場合です。

| 無料 | 有料 | |

|---|---|---|

| 条件 | 住民税非課税 生活保護受給 | 住民税課税 |

| 年収 目安 | ~204万円【1】 | 205万円~【1】 |

| ~100万円【2】 | 101万円~【2】 | |

| 利用料 | 0円 | 月額:数千~1万5千円 |

※年収目安は「給与収入のみ扶養なし」「利用者は18歳以上で配偶者なし」など仮定しています。その他条件によって金額は変わります。

※配偶者がいる場合は配偶者も非課税なら無料。世帯収入は合算せず各々で計算。親・子・兄弟姉妹・祖父母の収入は基本的に関係ありません。

※他パターンの方やより厳密に判定したい方は「計算ツール」もご利用ください。

↓おすすめ1位の就労移行支援事業所

リタリコがやばい!本当の評判と就職実績は〇〇だった!

有料の場合、利用料に幅があるのは、施設や利用日数によって金額が異なるためです。

就労継続支援B型事業所は、本来は1日500~700円ほどの利用料が必要ですが「生活保護受給者」や「住民税非課税」の人は自己負担免除で無料です。

例えば「夫や妻のいない障害者」の場合、前年や前々年の年収が約200万円以下なら利用者負担額0円(無料)です(※1)。

住民税の計算は複雑なので「家族構成ごとの年収目安」や「計算ツール」を用意しました。

有料になる人でも、条件に当てはまれば、減免される制度があります。

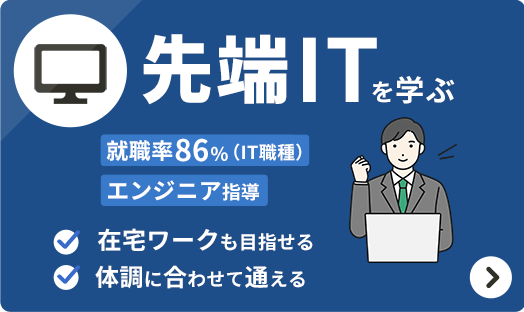

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

↓以下では条件を細かく設定して「無料か?利用者負担の上限はいくらか?」を判定できますが、当記事も読むと料金システムの理解が深まります。

↓計算ツールはこちら

利用者負担の上限計算ツール

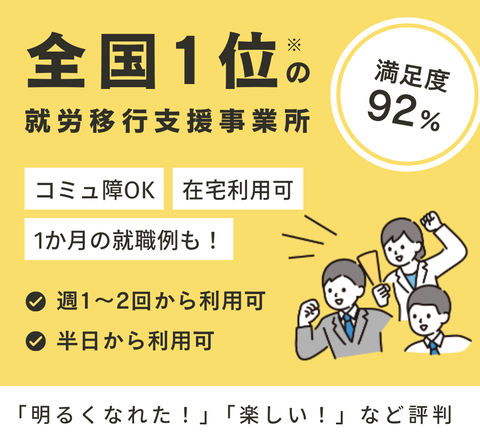

| リタリコワークス | 全国No.1の就職実績(※1) コミュ障OK!在宅利用可!最大手で非常に評判がいい!1か月の就職例も |

|---|---|

| ココルポート | 昼食無料+交通費支給 |

| ミラトレ | 就職率95%!大企業などの就職先 |

| atGPジョブトレ | 就職率97%!満足度95% |

【IT特化】おすすめ就労移行支援事業所

(IT職種の就職率86%!年収500万円の例も)

IT/デザイン/事務職を目指せる【在宅訓練可】

(PCスキルが身につく!週1でもOK)

利用料金が無料になる人

就労継続支援B型で利用者の費用負担が「免除」になるのは、以下いずれかに当てはまる人です。

- 生活保護を受けている

- 住民税が非課税(※1)

※1:配偶者(夫や妻)がいる場合、利用者本人と配偶者それぞれの収入で各住民税を計算し、両方とも非課税なら利用料無料(自己負担0円)です。世帯収入は合算しません。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

無料になる人の例

住民税は収入をもとに計算されるので「生活保護受給者」や「低収入の人」はB型事業所の利用料が無料になります。

- 生活保護受給者

- 無職または低収入で未婚

- 利用者本人と夫(または妻)ともに低収入

- 同居する親/兄弟/子供は稼いでいるが利用者本人は低収入

18歳以上の利用者(※1)の場合、「利用者本人+配偶者(夫や妻)」の範囲が世帯です。

配偶者がいる場合は、妻や夫も非課税でなければなりません。

親や兄弟、子供、祖父母などの収入は、基本的に関係ありません(※2)。

無料になる人の年収【家族構成別】

住民税は前年や前々年の収入をもとに決定されます。

障害福祉サービス受給者証(※1)の審査のタイミングにより「いつの住民税(いつの年収)」で判定されるか異なるので注意してください。

| 審査のタイミング | ||

|---|---|---|

| 1~3月 | 4~6月 | 7~12月 |

| 今年度の住民税 | 前年度の住民税 | 今年度の住民税 |

| おととし1~12月の収入 | おととし1~12月の収入 | 前年1~12月の収入 |

非課税所得である「障害年金」「傷病手当金」「失業保険」「遺族年金」は年収に含めません。

| 配偶者/扶養 | 障害者申告 | 年収目安 |

|---|---|---|

| なし | 〇 | 204万円以下 |

| × | 100万円以下 | |

| 妻または夫のみ | 〇 | 204万円以下 |

| × | 156万円以下 | |

| 妻または夫+子供1人 | 〇 | 205万円以下 |

| × | ||

| 妻または夫+子供2人 | 〇 | 255万円以下 |

| × | ||

| 妻または夫+子供3人 | 〇 | 305万円以下 |

| × |

※「障害者申告」は、住民税の計算上「障害者」として扱われる場合(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」「住民税の申告」で障害者控除を申告している)は〇を参照してください。

※「給与収入のみ」「配偶者は非課税」「サービスを受ける人は18歳以上」「子供は全員16歳未満」「生活保護でない」「障害者控除は本人1人分」「1級地在住」として計算しています。

上記はあくまで、特定の条件下での一例です。他のパターンやより厳密に判定したい場合は「計算ツール」をお使いください。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」「住民税の申告」で障害者控除を申告していない場合は、障害者とみなされず基準額が下がったりします。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

障害者申告がない人の例

・障害者か微妙なグレーゾーンの人

・クローズ就労で働いていた人

・障害者手帳なしの人

・障害者として税申告していない人

前年や前々年に上記に当てはまる人は、住民税の計算上で「障害者」として扱われない可能性があります。

その場合、上の表のように非課税(利用料無料)になる基準年収が数十万~100万円ほど下がるので注意してください。

利用料金が有料になる人

就労継続支援B型事業所の利用料が発生するのは「利用者本人または配偶者(夫や妻)に住民税課税となるほどの収入がある場合(※1)」です。

↓おすすめ1位の就労移行支援事業所

リタリコがやばい!本当の評判と就職実績は〇〇だった!

有料になる人の例

例えば以下のケースで、利用者本人や配偶者(夫や妻)が住民税課税になれば利用料が発生します。

- 会社員として勤めていた

- アルバイトやパートをやっていた

- 妻または夫に収入がある

住民税は前年(または前々年)の収入をもとに計算されるので、「現在働いていなくても1~2年前に収入があった人」は、利用料金が発生する可能性があります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」「住民税の申告」で障害者の申告をしていれば「年収200万円超」、そうでなければ「年収100万円超」が有料になる目安です(※1)。

配偶者の収入にも注意してください。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

就労移行支援

有料になった場合の利用料

有料の場合は、B型事業所なら1日500~700円なので、月額:数千~1万5千円ほどの利用料になります。

利用料の計算方法

利用料金 = 1日の利用者負担額 × 利用日数

さらに、負担が大きくなりすぎないよう、住民税の課税状況(≒前年や前々年の収入)により段階的に「自己負担上限額」も決められています。

下で紹介するように一定以下の所得(≒収入)なら、多くても月額9,300円しかかかりません。

次の表では37,200円/月とも書いてあるけど、あくまで「上限額」だよ。

【表】「年収×家族構成」の自己負担上限(月額)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」「住民税の申告」で障害者控除の申告等を「している場合」と「してない場合」で分けてあります。

非課税所得である「障害年金」「傷病手当金」「失業保険」「遺族年金」は年収に含めません。

| 配偶者/扶養 | 年収目安 | 利用者負担の月額上限 |

|---|---|---|

| なし | 205万~575万円 | 9,300円 |

| 576万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫のみ | 205万~625万円 | 9,300円 |

| 626万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫+子供1人 | 206万~625万円 | 9,300円 |

| 626万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫+子供2人 | 256万~625万円 | 9,300円 |

| 626万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫+子供3人 | 306万~625万円 | 9,300円 |

| 626万円~ | 37,200円 |

※「給与収入のみ」「配偶者は非課税」「サービスを受ける人は18歳以上」「子供は全員16歳未満」「生活保護でない「1級地在住」」「障害者控除は本人1人分」として計算しています。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

| 配偶者/扶養 | 年収目安 | 利用者負担の月額上限 |

|---|---|---|

| なし | 101万~535万円 | 9,300円 |

| 536万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫のみ | 157万~585万円 | 9,300円 |

| 586万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫+子供1人 | 206万~585万円 | 9,300円 |

| 586万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫+子供2人 | 256万~585万円 | 9,300円 |

| 586万円~ | 37,200円 | |

| 妻または夫+子供3人 | 306万~585万円 | 9,300円 |

| 586万円~ | 37,200円 |

※「給与収入のみ」「配偶者は非課税」「サービスを受ける人は18歳以上」「子供は全員16歳未満」「生活保護でない「1級地在住」」「障害者控除は本人1人分」として計算しています。

上記はあくまで、特定の条件下での一例です。他のパターンやより厳密に判定したい場合は「計算ツール」をお使いください。

障害福祉サービス受給者証(※1)の審査のタイミングにより「いつの住民税(いつの年収)」で判定されるか異なるので注意してください。

| 審査のタイミング | ||

|---|---|---|

| 1~3月 | 4~6月 | 7~12月 |

| 今年度の住民税 | 前年度の住民税 | 今年度の住民税 |

| おととし1~12月の収入 | おととし1~12月の収入 | 前年1~12月の収入 |

有料になる場合は、当記事の最後で解説している「減免措置」もご覧ください。

その他の費用

B型事業所で利用料以外に掛かることのある費用を紹介します。

下記の費用も計算に入れておきましょう。

- 昼食代

- 交通費

- 作業着などの費用

- 診断書(医師の意見書)の費用

昼食代

基本的には自己負担(実費負担)です。

ただし、100~500円ほどの安い料金でランチの提供をしていたり、昼食代を無料提供している施設もあります。

自治体によっては、助成制度もあるので各HPをチェックしてみてください。

交通費

基本的には自己負担(実費負担)ですが、自治体で「上限10,000円/月まで」など、補助が出る場合もあります。

駅から無料の送迎サービスを行っている施設も多くあります。

車の人はガソリン代、駐車場代、駐輪場代なども考えておきましょう。

就労移行支援

作業着などの費用

作業内容によっては、作業着や手袋、エプロン、帽子、靴などが必要な場合もあります。

無料で用意してくれるB型事業所(B型作業所)も少なくありません。

服装は特に指定がなければ私服で大丈夫ですが、作業によっては作業着、ジャージなどの動きやすい格好がおすすめです。

診断書(医師の意見書)の費用

障害者手帳や障害年金証書、自立支援医療受給者証などを持っていない場合、診断書や医師の意見書が必要です。

費用相場は3,000~5,000円です。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

就労継続支援B型の料金システム

「B型事業所の利用料のしくみ/計算方法」についてのまとめです。

利用料の計算方法

就労継続支援B型事業所のサービス費用は、もともと利用者1人あたり1日5,000円~7,000円ほどです。

しかし、費用の9割を「国・都道府県・市町村」が負担してくれるので、利用者負担額は1日500~700円ほどになります。

利用料の計算方法

利用料金 = 1日の利用者負担額 × 利用日数

さらに、障害福祉サービスでは所得(≒収入)に応じた「自己負担額の上限」も定められているため、実際には約97%の利用者がB型事業所を自己負担免除(無料)で通っています。

1日の利用料は施設によっても異なります。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

利用者負担額の上限は収入で決まる

障害福祉サービスである就労継続支援B型には「住民税の課税状況」などに応じた利用者負担(自己負担)の月額上限があります。

「負担上限月額0円=利用料無料」です。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |

| 低所得 | 利用者本人と配偶者がともに市町村民税非課税 | 0円 |

| 一般1 | 利用者本人と配偶者の市町村民税所得割の合計が16万円未満(※1) | 9,300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

※1:入所施設利用者(20歳以上)とグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※1:「一般1」と「一般2」は「市町村民税の所得割」で判定されます。「住民税=都道府県民税+市町村民税」「市町村民税=均等割+所得割」です。

※18歳未満の障害児や18~19歳の入所施設利用者は、区分や上限額が異なります。「18歳未満(障害児)の利用料金」をご覧ください。

※参照:厚生労働省「障害者の利用者負担」

負担上限額の最大は月額37,200円ですが、B型事業所の利用料は1日500~700円ほどなので、実際には月額:数千~1万5千円ほどです。

住民税(市町村民税)の課税状況は、個人ごとの「年収」や「扶養家族」「住んでいる地域」「収入の種類」などによって決まります。

障害年金、傷病手当金、失業保険、遺族年金は非課税所得なので、収入の計算には含めないよ。

世帯変更などあった場合は、年の途中でも再判定が可能です。

就労移行支援

世帯収入は合算しない

住民税の計算は個人ごとに行われるため世帯収入は合算しません。

「利用者本人の収入」から本人の課税状況、「配偶者の収入」から配偶者の課税状況が、それぞれ計算されます。

配偶者がいる場合「利用者本人」「配偶者」ともに非課税で自己負担額0円(無料)です。

18歳以上の利用者の場合、「世帯」は「利用者本人+配偶者」です。「世帯」に含まれない親・子・兄弟姉妹・祖父母の収入は基本的に関係ありません。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

利用料金の支払方法

施設により異なりますが、口座振替や現金徴収にて行われます。

詳しくは、利用する就労継続支援B型事業所にお問い合わせください。

就労継続支援B型の減免措置6つ

障害福祉サービスには、様々な「利用者負担の軽減措置」が用意されています。

今回は、B型事業所(B型作業所)に通いながら利用できる減免制度を集めました。

「利用料金」「昼食代」「グループホームの家賃」などが安くなったり、免除されたりします。

- 1.特別の事情による減免

- 2.昼食代の軽減

- 3.生活保護移行防止

- 4.グループホーム利用者の家賃補助

- 5.複数サービスの利用料金を合算

- 6.高額障害福祉サービス等給付費

自治体によっては独自の減免制度を用意しています。

興味のある方は、各市町村のHPをチェックしてみてください。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

1.特別の事情による減免

以下の場合、B型事業所の利用者負担額が「猶予・減額・免除」となる可能性があります。

- 災害により著しい損害を受けた

- 世帯の生計を支える人の収入が大きく減少した(※)

当てはまる方は市町村役場の障害福祉窓口で相談してみましょう。

就労移行支援

2.昼食代の軽減

| 内容 | 食費が約1/2~1/3になる |

|---|---|

| 対象者 | 生活保護受給世帯、市町村民税非課税の世帯、市町村民税所得割16万円未満の世帯(一般1)(※) |

| 申請 | 不要 |

※市町村民税所得割16万円未満のグループホーム利用者を含みます。

就労継続支援B型事業所での昼食代が安くなります。

対象者には障害福祉サービス受給者証の「食事提供体制加算」欄に「該当」と記載されます。

ただし、自身で昼食を買ったり、弁当を持参したり、外食する場合は対象外です。

事業所で食事や弁当が、提供される場合のみ適用されます。

3.生活保護移行防止

| 内容 | 自己負担上限額や食費等実費負担額が生活保護にならない程度に引き下げられる |

|---|---|

| 対象者 | 様々な負担軽減策をしても、利用者負担の影響で生活保護の対象となる人 |

| 申請 | 必要、市町村役場で申請する |

生活保護になるのを防ぐために利用料等が調整されます。

「生活保護になるくらいなら、利用料や実費負担を軽減しますよ」という制度です。

4.グループホーム利用者の家賃補助

| 内容 | グループホーム利用者に、上限1万円として、毎月家賃の補助が出る |

|---|---|

| 対象者 | 生活保護受給世帯、市町村民税非課税の世帯 |

| 申請 | 必要、市町村役場で申請する |

グループホームに通いながら、就労継続支援B型事業所に通う人は家賃補助を受けられる場合があります。

家賃実費が支払われますが、上限は月1万円です。

自治体によっては、この金額に上乗せして家賃補助が出る場合もあります。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

5.複数サービスの利用料金を合算

| 内容 | 複数のサービスを利用する場合に利用料金を合算して、自己負担額を超えないよう調整される |

|---|---|

| 対象者 | 市町村民税課税世帯(※) |

| 申請 | 不要 (上限額管理をする場合は必要) |

※自己負担額0円の場合は、計算の必要がないため。

複数の障害福祉サービスを利用している場合、利用料金は合算して扱われます。

例えば、就労継続支援B型事業所とグループホームを利用しているEさんがいたとしましょう。

利用者負担上限額は9,300円とします。

| サービス | 利用料 | 負担上限額 |

|---|---|---|

| 就労継続支援B型 | 10,000円 | 9,300円 |

| グループホーム | 9,000円 |

※利用料、上限負担額ともに月額です。

この場合、利用料は19,000円/月ではなく上限の9,300円/月となります。

なお、複数の障害者支援施設を利用する際は「上限額管理」が必要な場合があります。

↓上限額管理については、こちらご覧ください。

6.高額障害福祉サービス等給付費

| 内容 | 世帯で障害福祉サービス、障害児通所支援・入所支援、介護保険サービス、補装具の合計費用が基準額(※1)を超えた場合、超えた分が返金される |

|---|---|

| 対象者 | 障害福祉サービス、障害児通所支援・入所支援、介護保険サービス、補装具の世帯での合計費用が基準額(※1)を超えた世帯※2 |

| 申請 | 必要 (対象者は市町村からお知らせが来る) |

※1:世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の自己負担上限額(高い方)と同様になるように軽減します。

※2:介護保険サービスや補装具は、障害福祉サービスも利用している人のみ合わせて計算できます。

複数世帯員の様々なサービス利用料を合算して、基準額を超えた場合に、超えた分の費用が払い戻しされます。

例えば、自身が就労継続支援B型事業所に通っていて、妻や夫が自立訓練を利用していた場合などに適用されます。

基準額は以下の通りです。

| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |

|---|---|

| 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |

※1:生活保護受給世帯を含みます。

※「生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は、介護保険分の料金は合計費用に含めない」などの特例が一部あります。

先ほど解説した「5.複数サービスの利用料金を合算」と少し似ていますが、以下の違いがあります。

| 高額障害福祉サービス等給付費 | ・基準額を超えた後に申請して払い戻し ・障害福祉サービスだけでなく、介護保険サービス、補装具、障害児通所支援、障害児入所支援の複数人の料金を合算 |

|---|---|

| 複数サービスの利用料金を合算 | ・あらかじめ上限額を超えないように調整 ・障害福祉サービスのみで合算(※1) |

※1:地域生活支援などと合算されることもあります。

多くの市町村では、対象者に通知が送付されます。

通知が届いていないものの、対象となると思われる場合は、市町村役場の障害福祉課へお問い合わせください。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

まとめ

無料や低額で利用できるのは、とてもありがたいですよね。自己負担がある人は、減免制度など活用してみてください。

当記事が参考になれば幸いです。

↓計算ツールをまだ利用していない方は、ぜひ利用してみてください。より正確な判定ができます。