自立訓練と就労移行支援の違いって何?

併用はできる?

自立訓練は「生活能力の維持・向上」、就労移行支援は「就職・再就職」を目指す福祉サービスだよ。

併用は市区町村にもよるけど、一部認められるケースもあるよ。

自立訓練も就労移行支援も、障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスのうちの1つです。

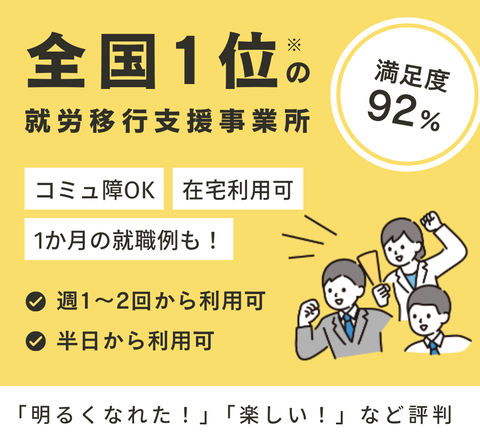

↓おすすめ1位の就労移行支援事業所

リタリコがやばい!本当の評判と就職実績は〇〇だった!

障害福祉サービスは「介護給付」と呼ばれる介護系サービスが9つ、「訓練等給付」と呼ばれる生活・就労支援系サービスが7つあります。

- 1.自立訓練

通所訓練または訪問・宿泊での支援により、金銭管理・生活リズム・家事・公共機関の利用等、日常生活の課題解決を目指す

- 2.就労移行支援

現在働いていない人を主な対象者とし、就職や職場定着に必要な訓練を経て、一般就労および、その後の長期就労を目指す

- 3.就労継続支援A型

雇用契約を結び、障害配慮のある環境で、月6~10万円の給料をもらいながら働く

- 4.就労継続支援B型

雇用契約を結ばずに、障害配慮のある環境で、月1~2万円の工賃をもらいながら働く

- 5.就労定着支援

就職した障害者が長期就労できるよう、職場との仲介・生活面での相談など、支援を受けられる

- 6.自立生活援助

これから一人暮らしする、またはすでに一人暮らししている障害者が受けられる単身生活支援

- 7.共同生活援助

食事の提供、家事援助、風呂・トイレの介助など、支援を受けながら数名~数十名の障害者が共同生活する(グループホーム)

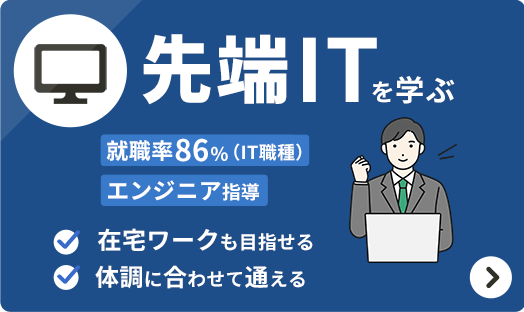

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

上記は生活・就労支援系の障害福祉サービスです。

利用料金に関しては、障害福祉サービスの利用者負担をご覧ください。

就労継続支援に関しては、就労移行支援と就労継続支援の違いや、就労継続支援とは?A型・B型の違いもご覧ください。

自立訓練は、さらに「生活訓練」と「機能訓練」の2種類に分かれるよ。

当記事では「自立訓練と就労移行支援の違い」や「その他の似たサービス」について、詳しく解説していきます。

| リタリコワークス | 全国No.1の就職実績(※1) コミュ障OK!在宅利用可!最大手で非常に評判がいい!1か月の就職例も |

|---|---|

| ココルポート | 昼食無料+交通費支給 |

| ミラトレ | 就職率95%!大企業などの就職先 |

| atGPジョブトレ | 就職率97%!満足度95% |

【IT特化】おすすめ就労移行支援事業所

(IT職種の就職率86%!年収500万円の例も)

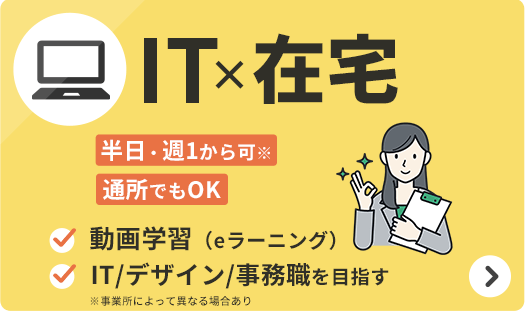

IT/デザイン/事務職を目指せる【在宅訓練可】

(PCスキルが身につく!週1でもOK)

就労移行支援と自立訓練・生活訓練の違い

就労移行支援は「就職・再就職を目指す支援」、自立訓練は「生活能力の維持・向上を目指す支援」という違いがあります。

自立訓練は生活支援メインの「生活訓練」と、身体的なリハビリがメインの「機能訓練」に分かれます。

| 就労移行支援 | 自立訓練 | |

|---|---|---|

| 目的 | 安定した就職・再就職 | 生活能力や身体機能の維持・向上 |

| 対象者 | 就職・再就職を目指す方 | 日常生活に困難を抱えた方 |

| 支援内容 | PC訓練、コミュニケーション訓練、ビジネスマナー、セルフケア、面接練習、応募書類添削、就活相談、職場定着支援など | 【生活訓練】食生活、生活リズム、金銭管理、服薬、交通、施設利用等の支援 【機能訓練】理学療法・作業療法等のリハビリ、生活相談 |

| 利用期間 | 原則2年まで | 【生活訓練】2年まで 【自立訓練】1年半まで |

| 通所 | 通所(許可があれば在宅訓練可能) | 通所、訪問、宿泊いずれか |

※在宅訓練に関しては、オンラインで在宅訓練できる就労移行支援事業所10選!をごらんください。

※いずれも延長が認められれば、上記の標準利用期間を超えて利用可能です。

※障害福祉サービスは基本的に18歳以上65歳未満ですが、18歳未満、65歳以上でも利用できるケースがあります。参照:就労移行支援の年齢制限

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

自立訓練で生活の安定をはかって、その後、就労移行支援で就職を目指すのもありだよ。

いずれも障害福祉サービスなので、大半の方は無料で利用できます。

前年・おととしの所得によって、利用者負担が必要な場合もあるので、以下の記事でチェックしてみてください。

自立訓練と就労移行支援について、もう少し詳しく解説します。

自立訓練(生活訓練・機能訓練)とは?

自立訓練とは、障害者や難病患者の「生活面での課題解決」をサポートする支援のことです。

例えば「金銭管理ができるようになりたい」「食生活を整えたい」などの目的で利用する人がいるよ。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

生活訓練と機能訓練の違い

自立訓練には「生活訓練」と「機能訓練」の2種類があります。

生活訓練は「食生活・金銭管理・交通など生活能力の維持・向上」を目的とし、機能訓練は「身体的な生活能力の維持・向上(リハビリ)」を目的としています。

平成30年から、生活訓練・機能訓練いずれも、障害種別関係なく利用できるようになったよ。

以前は「生活訓練」は精神・知的のみ、「機能訓練」は身体・難病のみだったもんね。

支援内容

施設ごとに、様々なプログラムや支援内容が用意されています。

利用目的に合わせて支援を受けられます。

| 支援の例 | |

|---|---|

| 生活訓練 | 【生活】 ・身だしなみ ・金銭管理 ・食事、生活、掃除などの家事 |

| 【自己管理】 ・ストレスコントロール ・体調管理 ・生活リズムの改善 ・運動/ストレッチ | |

| 【コミュニケーション】 ・挨拶/返事 ・非言語コミュニケーション ・社会ルール/マナー ・グループワーク | |

| 【レクリエーション】 ・ゲーム大会 ・イベント企画 ・カラオケ | |

| 【地域生活】 ・交通機関の利用 ・地域コミュニティ参加 ・銀行/役所/郵便局等の利用 ・就労準備 | |

| 機能訓練 | ・理学療法(例:歩行訓練) ・作業療法(例:入浴、排泄) ・スポーツ訓練 ・日常生活の相談 |

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

生活管理から余暇の過ごし方まで、それぞれの要望に合った訓練・支援を受けられます。

通所以外にも、訪問・宿泊で支援を受けられる事業所もあります。

- 通所型

週1~5回、自宅から施設へ通所。1日2~6時間ほど。

- 訪問型

支援員が自宅を訪問。引きこもりや外出困難な方向け。

- 宿泊型

一定期間泊まりで訓練・支援。日中、仕事や他の障害福祉サービス、デイケア等を利用している方向け。

就労移行支援

対象者の具体例

自立訓練の対象者は、以下の通りです。

- 地域生活を営む上での生活能力/身体機能の維持・向上トレーニングが必要な障害者

例えば、以下の方たちに向いています。

退院後の生活に不安がある‥

食事の準備とか、役所の手続きとか自分でできるかな‥

特別支援学校を卒業したけど、自立して生活できるようになりたい‥

コミュニケーション苦手だけど、グループワークやイベントに参加して社会参加の第一歩にしたい‥

他にも「スタッフと相談しながら支出を見直して、お金を使いすぎる癖をなくす」など、いろんな使い方があります。

一般的には、身体障害者は障害者手帳が必要とされていますが、精神・発達障害者等は医師の意見書などあれば利用できます。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

就労移行支援とは?

就労移行支援とは、就労面で困難を抱えている障害者が、就職して長期就労できるようサポートする支援のことです。

就労経験の有無にかかわらず利用できるよ。

支援内容

就労移行支援では、生活リズムの安定からコミュニケーション訓練、PC訓練など、就職に必要な様々な支援を受けられます。

- 社会スキル

コミュニケーション訓練、感情コントロール、運動プログラム、通勤訓練、障害理解、生活リズム安定、セルフケアなど

- ビジネススキル

ビジネスマナー、電話対応/来客対応、タスク管理、スケジュール管理、敬語や報連相、身だしなみなど

- 専門スキル

タイピング、Word/Excel、Web制作、プログラミング、デザイン、農作業、清掃、接客、調理、軽作業、簿記、ビジネス英会話など

- 就活・定着支援

応募書類添削、面接練習、就職相談、求人探しの手伝い、ハローワーク/面接の同行、職場実習、独自求人の紹介、職場定着支援など

支援施設により、サポート内容は大きく異なるので注意してください。

なかにはIT特化型の就労移行支援事業所もあるよ。

Webデザイナーやプログラマーを目指す人向けだね。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

就労移行支援

対象者の具体例

就労移行支援事業所の対象者は、以下の通りです。

- 一般就労への意欲がある障害者

例えば、以下の方たちに向いています。

働いたことないけど、一人で就活するのも不安‥

転職を繰り返しているので、今度こそ長期就労したい‥

一般的には、身体障害者は障害者手帳が必要とされていますが、精神・発達障害者等は医師の意見書などあれば利用できます。

詳しい利用条件については、以下の記事をお読みください。

↓「訓練内容」「就職者数」「利用期間」など、就労移行支援について、さらに知りたい方はこちら

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

自立訓練と就労移行支援を併用できるケース

宿泊型自立訓練と就労移行支援の併用は、可能な場合があります。

通所型・訪問型の自立訓練と就労移行支援の併用は、一般的に難しいと考えられます。

障害福祉サービスの併給は認められているが‥

厚生労働省の令和4年4月の「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」を見てみましょう。

日中活動サービスについては、その効果的な支援を図る観点から、通常、同一種類のサービスを継続して利用することが一般的であると考えられるが、障害者の効果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、複数の日中活動サービスを組合せて支給決定を行うことは可能である。なお、複数の日中活動サービスの支給決定を受けている場合でも、日中活動サービスに係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の日中活動サービスを利用することはできない(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外は報酬を算定できない。)。ただし、市町村が日中活動サービスの利用と併せて宿泊型自立訓練が特に必要と認めた場合を除く。

引用元:厚生労働省(令和4年4月)

厚生労働省は、複数の障害福祉サービスの利用自体は禁止していません。

ただし、宿泊型自立支援を除き、同じ日に複数の日中活動サービスを利用することはできません。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

併用可否は自治体が決定

障害福祉サービスの併用可否は、最終的には市区町村ごとに決定されます。

基本的には個々のケースに応じて決定されますが、市区町村ごとにあらかじめ方針を定めていることもあります。

例えば、和歌山市や大分市では、自立訓練と就労移行支援の併用は認められていません。

筆者が調べた限りでは、就労移行支援と自立訓練を併用可能と明示している自治体は見当たらなかったよ。

住んでいる市区町村の障害福祉課にたずねるのが確実だけど、あまり期待しない方がよさそうだね‥。

就労移行支援

似ている「障害福祉サービス」

自立訓練や就労移行支援の他にも、似たような障害福祉サービスがあるので紹介します。

今回は詳しく書きませんが、「精神科デイケア」など、障害福祉サービス以外の支援もあるので、いろいろ検討してみてください。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

就労継続支援

就労継続支援とは「一般企業等で働けない障害者」に働く場を提供する支援のことです。

雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所と、雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業所の2種類あります。

- 就労継続支援A型事業所

週3~5日、1日3~6時間ほどの短時間就労を行います。月6~10万円ほどの給料が出ます。軽作業などの簡単な仕事が大半ですが、Webデザイン等の専門的な仕事を行う事業所もあります。

- 就労継続支援B型事業所

週1~5日、1日1~6時間ほどの短時間作業を行います。月1~2万円ほどの工賃が出ます。軽作業などの簡単な作業が大半ですが、eスポーツなど特色のある事業所も増えてきています。

A型作業所、B型作業所と呼ぶ人もいるよね。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

自立生活援助

自立生活援助とは、障害者の一人暮らしをサポートする支援です。

対象者の例

・施設を退所/退院するが、一人暮らしに支援が必要な方

・すでに一人暮らししているが、支援が必要な方

・家族と同居しているが、一人暮らしの希望がある方

定期的、または利用者の要請に合わせて、訪問、電話、メールなどで支援を行います。

↓具体的には、以下の課題解決を支援します(例)

- 食事、洗濯、掃除

- 公共料金や家賃の支払い

- 体調管理や通院

- 地域住民との関係

相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関など、関係機関との連絡・調整を行うこともあります。

共同生活援助

共同生活援助とは、数名~数十名の障害者が支援を受けながら、共同生活を送ることのできる福祉サービスです。

いわゆる障害者グループホームだね。

障害者の孤立の防止、生活への不安軽減、精神状態の安定などが目的とされています。

例えば以下の支援を受けられます。

- 食事の提供

- 洗濯、掃除等の家事

- 風呂、トイレなどの介助

- 日常生活、社会生活での相談・助言

仕事をしていたり、他の福祉サービスを受けながら利用する方も多くいます。

基本的には、どの障害でも支援は受けられますが、グループホームによって入居できる障害種別が決まっていることがあります。

↓【先端IT】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

障害福祉サービスの利用の流れ

障害福祉サービスの利用の流れは以下の通りです。

- 1.サービス決定

どの障害福祉サービスを受けるのか、インターネット等でよく調べてから決めましょう。

- 2.事業所探し

自身が通える範囲、利用できる範囲で、支援サービスを行っている事業所を探しましょう。見学OKなところが多いので、事前に雰囲気をチェックしてみてください。

- 3.市区町村役場で申請

障害福祉課で障害福祉サービス受給者証の申請をしましょう。審査が通れば、1週間~2か月ほどで受給者証が発行されます。

- 4.利用開始

支援施設と正式に利用契約を結び、利用開始です。

事業所は「〇〇県 就労移行支援事業所」などと検索すれば、インターネットで探せますし、市区町村役場などでも一覧表をもらえたりします。

就労移行支援事業所の利用方法については、以下でさらに詳しく解説しています。

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

よく調べて自分に合ったサービスを選ぼう!

- 自立訓練は「生活能力の維持・向上」

- 就労移行支援は「就職・再就職」

- 自立訓練と就労移行支援は併用できるケースもある

- その他の障害福祉サービスも要チェック

利用し始めたけど、なんか違う‥

後から知ったけど、他にもこんなサービスあったんだ。

こっちのほうが良かったかも‥

‥なんてことにならないよう「どんなサービスがあって」「どんな人を対象にしているのか?」をよく調べることが大切です。

自身の課題を見極め、今後の長期的な見通しを立ててから、サービスを選びましょう!

↓【IT特化】おすすめ就労支援

AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】![]()

就労移行支援